1.「欧米で財政出動によるインフレへの懸念じわじわ」

これは原文で読むのが良い。英中央銀行の委員会メンバーでチーフエコノミスト氏がインフレへの警戒感を強く打ち出している。欧米では多大な財政出動の結果としてのインフレ懸念がかなり注目され始めた。もしその予想が当たると長期債券の保有者は地獄を迎える。世界で一番、危ないのが日本の発行国債の半分以上も購入してしまった日銀。保有国債の利回りが極めて低いがゆえに簡単に債務超過となる。円暴落、ハイパーインフレの危機。

このブルムバーク記事の日本語訳(短縮版)では最後の文を「世界が現時点で最も必要としないのが、厄介なインフレサプライズだ」としているのだが文章全体からして「世界が現時点で最も回避すべきなのが、厄介なインフレサプライズだ」と訳すべきだったと私は思う。https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-12-23/QLS19CT0AFBA01?srnd=cojp-v2

2.「コロナ禍後の長期金利は?」

前述のブルムバーグの英語の原文では「英国の公的債務は平時の最高で、年間GDPを超える(フジマキ注:日本は2.6倍とけた違いに大きい)今までは金利をゼロ%にし、債券の大量購入によって、政府の借り入れコストを極めて低く保ってきたからマネージできた。このような政策が持続可能か否かは、コロナ危機が終わったときに企業や個人がどう反応するかで決まる。Citigroup IncとYouGovが先週行った調査では、英国家庭のインフレーション予想は次の12カ月間で急騰している」

これが正しければ長期金利も急騰するのが道理だ。他国はインフレの危機、日本は中央銀行の破綻リスクがあるのでハイパーインフレ、このリスクは、今やテールリスク(起きる確率が極まて低いリスク)ではない。債券保有のリターンとコストがあまりにアンバランスだと私は思う、長期債の保有を短期国債にシフトさせない機関ば存立の危機を迎えると私は思う。

U.K. public debt is now at a peacetime record, equivalent to more than a full year’s economic output. That’s been manageable so far because the BOE cut interest rates to almost zero and ramped up its bond-buying program, pushing the government’s borrowing costs to a record low.

Whether policy can stay that loose depends on how businesses and consumers respond when the crisis ends. A gauge by Citigroup Inc. and YouGov last week showed U.K. household inflation expectations for the next 12 months jumping.

3.「エズラ・ボーゲル元ーバード大学教授の死去」

エズラ・ボーゲル元ーバード大学教授が20日に亡くなった。合掌!

1978年から80年まで米国のビジネススクールに社費留学をしていた私は、ボーゲル博士が79年に書いた「ジャパン・アズ・ナンバーワン」、そして黄金期の日本経済のおかげで無事卒業できた。米国ビジネススクールは発言をしないと点をもらえず進級できない。シャイで英語下手でクラスディスカッションに参加できない私は本来なら落第していたと思う。終身雇用真っ盛りの当時、社費留学をさせてくれた会社が、果たして落第した私を再び受け入れてくれるのか?とえらく心配したものだ。ところが、教授や同級生が、日本の黄金経済の理由を知りたくて、経営の仕組みや日本経済の実態を聞いてきてくれた。その返答による参加点で私は無事進級できた。それほど輝いていた日本経済がこの40年間では世界断トツのビリ成長。名目GDP(国内総生産)は2倍にしかなっていない。米国の7倍、英国8倍、韓国5倍、シンガポール20倍、中国に至っては197倍にもなったのに、情けない限りだ。ボーゲル博士とともにあの強い強い日本経済はどこかへ行ってしまった。社会主義的経営、政府の出しゃばりすぎ(財政出動を含む)、国力に比べて強すぎる円のせい、とは米国で学び、米系企業で働いた経験からの私の40年来の主張。

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO67525290R21C20A2CE0000/

4.「クリスマス・イブ

今日はクリスマス・イブ。私の人生で一番のクリスマス・イブは米国留学中、オハイオの田舎町の牧師さん夫婦宅でホームステイした時のものだ。教会でのミサの後、親族が牧師さん夫婦宅の暖炉前のドでかいモミの木のもとに集まる。もみの木の周りにはカラフルな包みのクリスマスプレゼントが山ほど置いてあった。、それを子供たちがはしゃぎながら開けていく。そのあと子供たちが車に分乗し、町の孤独な老人たちの家を1軒1軒回り、クリスマスキャロルを玄関前で歌い、飴玉をもらう。雪が深々と降っていた、あの街には古き良きアメリカが残っていた。

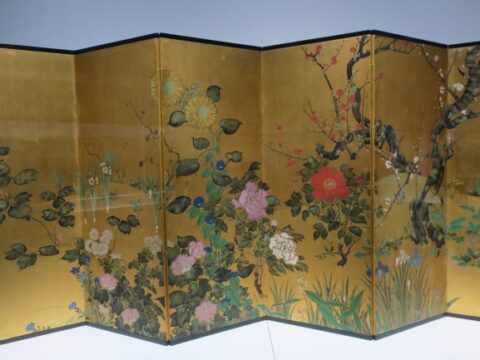

5.「琳派と印象派展」

今、テニスから帰宅。

(↑ 手前は佐々木選手、川崎選手、向こうは私のペアの平田選手

昨日は15:00から「琳派と印象派展」鑑賞at ARITIZON Museum 。ブリジストン美術館改修後、初めて行ったが、久しぶりに懐かしい絵画とご対面。今回のメインは俵屋宗達の雷神風神。予約制で入場制限がかかっていたが、おかげですいていてよかった。美術館が混んでいるとくたびれる。有楽町にJPモルガンがあった時、私はまだ資金為替部長だったが、2週間に一度は、昼休みに竹橋の近代美術館に通っていた。あと1週間に最低2度は銀座のビルの地下にあったプールに通っていた。昼に銀座で泳いでいたのは私と出勤前の銀座のママさん達くらいだった。(念のために言っておきますが、彼女らに話しかけたことは1度もない)。当時から私は「時間を売って給料を稼いでいるのではない。利益で会社に貢献し、給料をもらっている」と断言していた。JPモルガンもそれに全く文句を言わなかった。 自由に行動していた。ただし24時間365日、絶えずマーケットをモニターし頭の中はいつもマーケットのことで一杯だった。